“医生,手术做完了,是不是就彻底好了?”这是门诊里老人家最常问的一句话。每次听到,我都心里一紧——因为很多人以为手术就是终点,其实它只是治疗的起点。如果切得不干净,复发可能就在不远处等着。

到底怎么判断手术有没有“切干净”?不是看缝合多漂亮,也不是术后恢复多快,而是看病理报告里有没有一个关键的词。哪个词?我们慢慢讲。

上个月,正值“全国肿瘤防治宣传周”,不少患者趁着义诊来复查。一位阿姨带着她女儿来的,脸上写满焦虑:“我妈三个月前做的肠癌手术,恢复挺好,这几天突然又拉肚子,病理报告我没太看懂,医生,上面写了个‘切缘阳性’,这是不是没切干净?”

这就是我们今天要说的重点——“切缘”。很多人听都没听过这个词,但它在病理报告中,可能决定一个癌症患者未来的命运。

手术切得干不干净,关键就看“切缘是否阴性”。简单说,“切缘”就是医生切下肿瘤组织时,刀口周围留下的一圈“边界”组织。如果这个边界上还有肿瘤细胞,那叫“切缘阳性”,说明肿瘤可能没完全切除;如果边界干净,没肿瘤细胞,就是“切缘阴性”,才叫真正意义上的“切干净”。

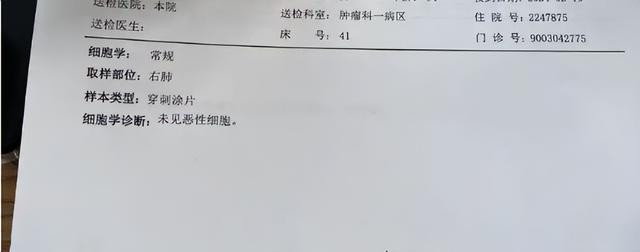

很多患者以为,手术完就没事了,病理报告只是个“程序”,其实不然。病理报告是你和肿瘤“战场”的最后一份战报,里面的每个字都关乎下一步治疗决策。

举个例子:胃癌患者小赵,术后病理提示切缘阴性,医生建议按时复查即可;而另一位患者,虽然肿瘤切下来了,但切缘阳性,结果不到半年就复发。道理很简单,就像割草时根没除干净,草还会再长。

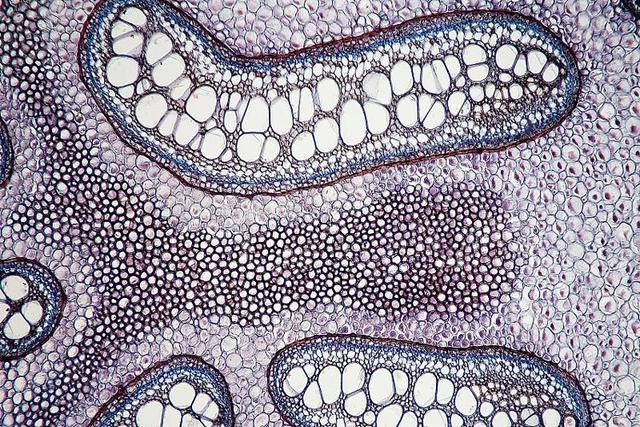

不同部位的手术,对切缘的“干净程度”要求不同。像乳腺癌、甲状腺癌、肠癌等,医生会根据肿瘤类型、位置、大小等确定切缘范围。如果术中怀疑边界不清,还可能进行“冰冻切片”检查,确保边界安全。

很多人会问:“那为什么不能一开始就多切一点,确保干净?”这话听着简单,做起来却不容易。因为每多切一毫米,可能意味着损伤更多正常组织,甚至影响功能,比如肛门、喉咙、面部神经,有时候保命和保质量之间,医生要权衡。

术中判断切缘是否干净,是医生与病理科团队共同配合的技术活。有些医院还会采用术中快速病理检查,术中冰冻切片可以在半小时内出结果,医生据此决定是否扩大切除范围。

再说回病理报告。除了“切缘”这个词,还有一个词常常出现在报告里——“浸润”。如果看到“癌细胞浸润至切缘”或“切缘累及肿瘤”,就要高度警惕。这意味着手术可能没拿干净,后续可能需要二次手术,或加用放疗、化疗。

关键健康知识提示:病理报告中出现“切缘阳性”,意味着手术边界上仍有癌细胞残留,提示肿瘤可能未完全切除,需尽早与主治医生沟通后续治疗方案。

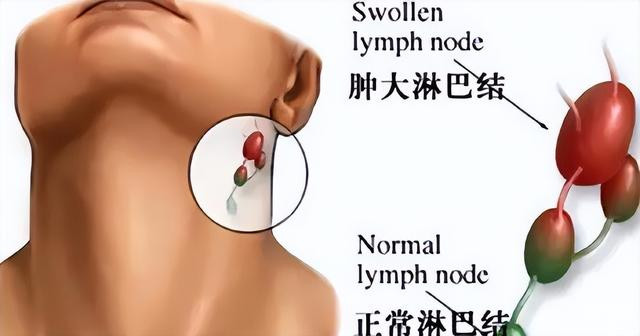

这时候,有人又会问:“那是不是切缘阴性就万事大吉了?”也不是。切缘阴性只是说明当前手术干净,但肿瘤是否复发,还要看其它因素,比如分期、淋巴结转移、肿瘤分化程度等。切缘干净,是基础,不是全部。

还有一个常见误区——“病理报告我看不懂,就不看了”。哪怕不懂专业术语,也可以请医生重点解释几个关键词,比如“切缘”、“分级”、“分期”、“淋巴结转移情况”、“神经/血管侵犯”等。掌握这些关键词,就能基本判断手术效果与风险。

拿到病理报告后,一定要主动找医生解读,尤其关注“切缘”“淋巴结”“分期”等核心信息,切勿自行判断或忽视报告。

从医生的角度讲,一个肿瘤病人术后的康复,不仅靠手术刀,更靠一个完整的治疗流程。切不切干净只是第一步,后面的化疗、放疗、靶向、免疫治疗,甚至营养、心理支持,都是整盘棋的一部分。

很多患者家属会说:“我们不懂医,医生说什么我们就听。”这话本但也不能全靠“听天由命”。了解一点医学常识,尤其是像“切缘”这样关键的信息,能帮你在关键时刻做更明智的决定。

比起盲目恐慌,理性看懂病理报告,是患者和家属最有力的“武器”。即使报告上写了“切缘阳性”,也别慌——这并不意味着无药可救,而是需要进一步评估和治疗。早发现、早处理,总比拖延强百倍。

医生常说:“我们治病,不只是治一张片子、一份报告,而是治一个人。”而病人的主动参与、理解自己的病情,是我们最需要的配合。

下次再有人问“手术是不是切干净了”,请记得先看病理报告,尤其是看有没有“切缘阳性”这4个字。它,不只是一个医学术语,而是你了解治疗效果的“晴雨表”。

本文内容根据权威医学资料及作者个人观点撰写,仅用于健康科普,不构成任何医学建议,若有身体不适,请及时就医。

参考文献:

[1]中华医学会肿瘤学分会.中国肿瘤整合诊治指南(CIDC)[S].人民卫生出版社,2024.

[2]国家癌症中心.2023年中国癌症统计年报[R].北京:国家癌症中心,2024.

[3]王立群,张晓华.肿瘤切缘与局部复发风险关系研究进展[J].中国肿瘤临床,2023,50(10):520-523.

股票配资成本提示:文章来自网络,不代表本站观点。